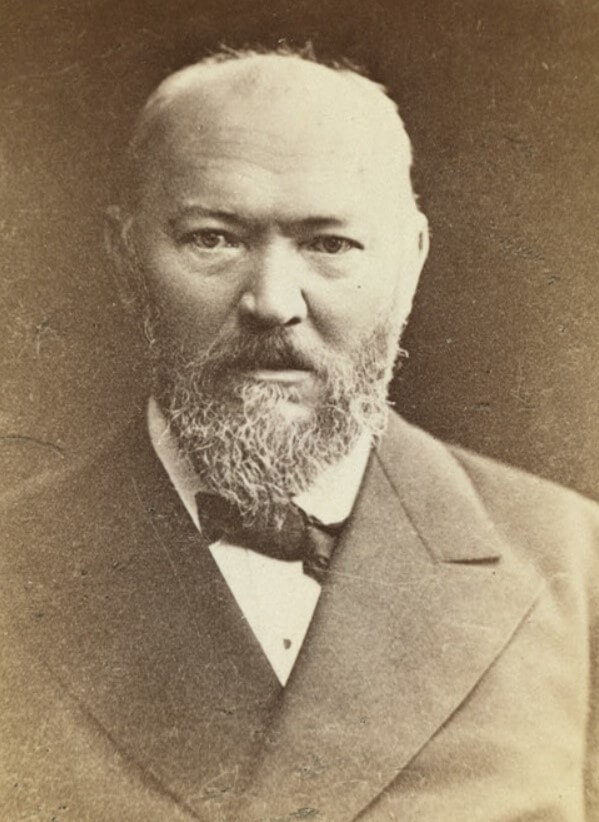

Александр Островский — биография

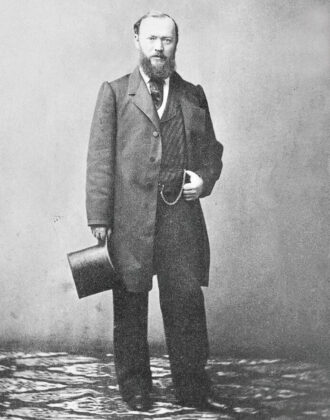

Александр Николаевич Островский — выдающийся русский драматург 19-го века, а его произведения, пьесы стали основой для создания отечественного театра. Самого же литератора заслуженно называют отцом русской сцены в том виде, в каком она существует, начиная со второй половины 19-го века.

Островский не имел литературного, филологического образования. Однако он был человеком внимательным и обладал каким-то природным чутьем на слово, язык, а также сюжеты и характеры. Во многом это связано с его службой.

За годы работы на мелких чиновничьих постах он повидал немало людей, которые легли в основу привычных типажей. Продажные, глуповатые чиновники, властолюбцы и прочие прочно вошли в пьесы Островского, а затем столько раз были воплощены на подмостках, что стали основой для дальнейшего развития сатиры.

Островский благодаря природной одаренности и упорному труду сумел реформировать русский театр. Ввел простые правила, которые повышали качество постановок. В конечном итоге задачей драматурга было привлечь и удержать интерес зрителя. И это ему блестяще удавалось.

За свою жизнь писатель создал около 50 пьес. Многие из них прочно вошли в русскую культуру. Стали частью золотого фонда классики. Сейчас их изучают в рамках школьной программы.

Содержание

Ранние годы и образование

Драматург и писатель Александр Островский появился на свет 12 апреля 1823 по новому стилю в Москве. Его родители не имели отношения к профессиональному творчеству, искусству. Однако были людьми начитанными и довольно образованными.

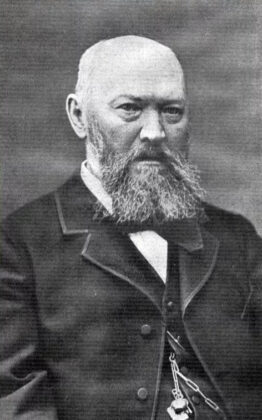

Отца молодого человека звали Николай Федорович. Мужчина происходил из среды духовенства. По настоянию родителей окончил семинарию, а затем и духовную академию. Однако жизнь священнослужителя его вовсе не привлекла.

Вместо религиозной работы он предпочел чиновничий пост. Своим трудом добился должности судебного стряпчего. К 1839 году благодаря упорству и работоспособности отец будущего писателя дослужился до коллежского асессора и получил дворянский титул.

Мать драматурга звали Любовь Ивановна. Ее родители служили при церкви. Молодой человек так и не успел как следует ее запомнить, поскольку та скончалась, едва Островскому исполнилось 9 лет от роду.

После смерти супруги отец писателя женился во второй раз, на Эмили фон Тиссен, дочке шведского аристократа. По счастливому стечению обстоятельств мачеха оказалась доброй и заботливой.

Помимо Александра в семье родилось трое детей (еще несколькие умерли в младенчестве). Жалованье отца было довольно высоким. По крайней мере, чтобы не бедствовать, семье его вполне хватало.

Материальный достаток позволил вплотную заняться образованием детей. Постигать знания Островский начал рано. Его обучением занималась мать, женщина умная и начитанная. А после ее смерти — мачеха, которая много времени уделяла образованию приемных детей.

С ранних лет Островский увлекался иностранными языками и чтением. Большой удачей было то, что у отца имелась солидная библиотека. После знакомства с отечественной и зарубежной литературой Александр Николаевич загорелся желанием стать писателем. Однако отец его стремления не разделял. Он намеревался устроить сына чиновником.

В 1835 году молодой человек был зачислен в Московскую гимназию, где получил начальное образование. А затем, в 1840, по настоянию родителя Островский поступил в Московский университет, на юридический факультет.

Учился писатель средне. Окончить образование, и получить диплом он так и не сумел. В 1843 ему не удалось сдать экзамен по римскому праву. В результате молодой человек написал заявление и отчислился по собственному желанию.

Отец помог сыну устроиться на мелкую должность Совестный суд. А затем через несколько лет Островский-младший перешел в Коммерческий суд, где занимался разрешением хозяйственных споров между мещанами, купцами, торговым крестьянством и мелкими дворянами. Тут он трудился до 1850-го года.

За долгий период службы Островский повидал немало людей. В будущем они стали основой для собирательных образов, типажей и ярких характеров, известных нам по многочисленным комедиям писателя.

Несмотря на чиновничью работу Александр Николаевич и не думал отказываться от своей затеи стать драматургом. Втайне от всех он записывал наиболее интересные образы и ситуации в свой блокнот. На их основе создавал собственные типажи для будущих пьес.

Творчество

Творческая биография Островского началась в середине 40-х. Несмотря на плотный график государственной службы, Александр Николаевич находил время для литературной деятельности. Благо, материальное положение тоже это позволяло.

В годы службы в Коммерческом суде писатель получал 16 рублей жалованья — солидные по тем временам деньги.

В ранние годы творчества Островский подражал Гоголю и Белинскому. Они были его литературными кумирами, ориентирами в мире искусства. Несмотря на отсутствие широкого опыта, первые работы Александра Николаевича были вполне самостоятельными и целостными, представляли высокую художественную ценность. В 1846 году из-под пера Островского вышло сразу несколько работ.

Наиболее известной стала пьеса «Несостоятельный должник», которую сейчас знают под названием «Свои люди — сочтемся!».

В присущей ему сатирической манере Островский изложил историю хитрого купца, который махинациями решил объявить себя банкротом, но в итоге был обманут собственной мошенницей дочерью и ее мужем.

В те же годы в «Московском Городском Листке» вышли «Картины семейной жизни» и «Записка замоскворецкого жителя», ставшие дебютом автора.

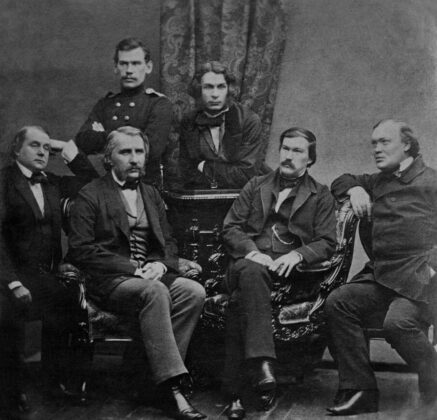

Еще до обретения широкой известности Островский делился своими работами с коллегами по цеху. Читал пьесы гостям, представителям литературных кругов.

Профессиональные критики и писатели всерьез называли Александра Николаевича светилом русской драматургии и прочили ему большое будущее.

Пьеса «Свои люди — сочтемся!» была опубликована в журнале «Москвитятин». Произведение получило широкую известность. Сам же автор, Островский стал в одночасье знаменит.

Работу литератора оценили по достоинству, в том числе и такие фигуры отечественного искусства как Н. Гоголь и И. Гончаров. Однако не обошлось и без неприятных событий.

Известно, что одну из сцен пьесы Островский прорабатывал с актером Дмитрием Горевым-Тарасенковым. Однако все ограничилось лишь небольшим фрагментом произведения.

После публикации работы литератора неоднократно обвиняли в плагиате и присвоении заслуг своего соавтора. Как считают исследователи, кампанию против Островского организовали крупные купцы.

Это и не удивительно: среди московского купечества оказалось немало недовольных произведением. Представители торговой сферы узнавали в комедийных, преувеличенных образах себя.

Купцы объявили Островскому настоящую войну. Благодаря связям, а возможно и взяткам, пьеса Александра Николаевича была запрещена. Ставить ее никто не решался.

Более того, информация о произведении и ситуации в целом дошла до самого Николая I. По инициативе императора Островского уволили с судебной службы, а затем за писателем и вовсе установили полицейский надзор. Мера была несправедливой, чисто репрессивной.

Добиться постановки, а также отмены жесткого необоснованного давления удалось только после смерти Николая и воцарения его сына Александра II с его сравнительно либеральным курсом. Первая Пьеса Островского «Несостоятельный должник» смогла получить постановку лишь в 1861-м.

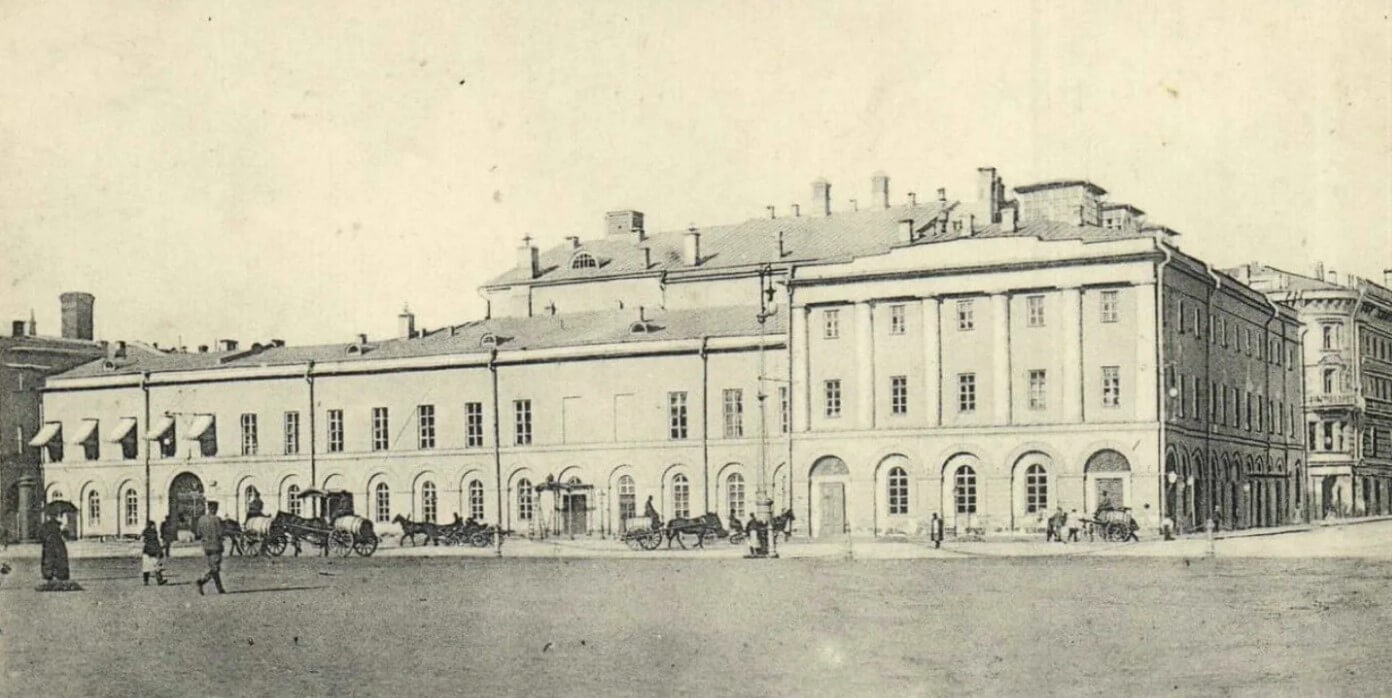

Несмотря на временную опалу, автор продолжал трудиться и при Николае. Из-под его пера вышла комедия «Не в свои сани не садись». В 1853 ее поставили в Малом Театре.

Примечательно, что Александр Николаевич отдал ее совершенно бесплатно. Более того, он активно участвовал в репетициях, помогал актерам создать необходимые, достоверные образы.

История кавалериста, который хотел поправить материальное положение браком по расчету, оказалась интересна широкой публике. Следом за пьесой вышло новое произведение — «Бедность не порок».

Работа, как и прежние, вышла в журнале «Москвитянин» и была посвящена глупости и жадности богачей, власть имущих.

В середине 50-х Островский Александр Николаевич стал широко известным драматургом. Его произведения стали основой для формирования русского театра. Произвели настоящую революцию.

После публикации «Бедность не порок» Островский поссорился с руководством «Москвитятина». Причиной стали финансовые разногласия. Вскоре писатель начал сотрудничать с «Современником».

Пьесы Островского были принципиально новым для российского театра явлением. В отличие от высокопарных, пафосных постановок на малопонятные темы, произведения драматурга характеризовались простотой изложения и вполне обыденными, ясными даже необразованному крестьянину ситуациями.

За описание провинциального быта Островского прозвали «Колумб Замоскворечья»: он показал статусной столичной публике, что жизнь, и не менее кипучая, чем у них, есть и за пределами Санкт-Петербурга.

Отечественный театр получил мощный толчок в развитии. Однако особенности пьес Островского требовали от актеров совсем другого подхода. Автор много раз принимал участие в репетициях, стараясь помочь артистам освоить новые принципы игры.

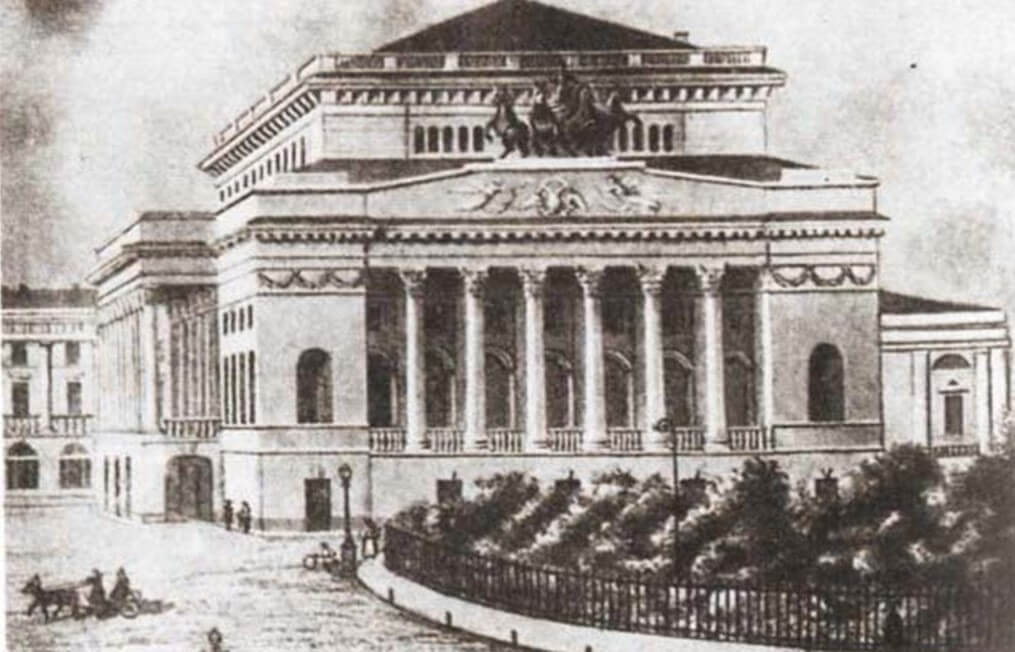

Пьесы Островского ставили в Малом и Александринском театрах. Работы драматурга привлекали внимание широких кругов общественности. Во многом именно благодаря ему в короткое время удалось существенно увеличить число любителей театрального искусства.

Между тем, автор продолжал развиваться. В том же 56-м он стал частью редакции журнала «Современник». В поисках новых сюжетов и свежих идей Александр Николаевич отправился в путешествие по России.

Он ездил по глубинкам страны, отдаленным частям государства, изучал быт местного населения, его речь, убранство домов, подмечал интересные детали.

Не обходилось и без неприятностей. В самом начале путешествия произошел несчастный случай, в результате которого Островский получил несколько переломов и долго лечился. Во время вынужденного покоя он написал пьесу «Доходное место».

Поездка по России помогла драматургу найти свежие идеи. Итогом творческого турне стали новые произведения: «Воспитанница», «Не сошлись характерами».

В 1859 на свет появилось первое крупное собрание сочинений Островского в двух томах. Оно стало популярным и быстро разошлось по рукам.

Всего через год в 1860-м Александр Николаевич закончил и опубликовал свою знаменитую «Грозу». За новую работу он получил престижную премию и был избран в Петербургскую академию наук.

Начало 70-х ознаменовалось новым периодом творчества Александра Островского. Он всерьез заинтересовался историей, Смутным временем. Автор вел переписку с крупным исследователем Н. Костомаровым.

Результатом их сотрудничества стали «хроники в стихах»: «Василиса Мелентьева», «Дмитрий-Самозванец и Василий Шуйский» и др.

В конце 60-х и начале 70-х Островский выпустил «На всякого мудреца довольно простоты» и «Бешеные деньги». Пьесы, которые дополняли друг друга по смыслу и содержанию. В тот же период литератор закончил работу над произведением «Лес».

Из-под его пера появились пьесы «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и «Не все коты Масленица». 70-е стали временем высокой творческой активности авторы.

В 1873 Островский работал в непривычном для себя жанре сказки. По заказу управления театрами литератор подготовил текст «Снегурочки». Музыку для произведения написал Петр Ильич Чайковский, который сотрудничал с Островским.

К концу десятилетия драматург опубликовал еще два произведения: «Волки и овцы» и знаменитую «Бесприданницу». Однако последнее публика встретила без энтузиазма. Островского критиковали за творческие решения. Но как показало время — произведение просто опередило свое время и стало слишком новаторским в художественном отношении.

В последующие годы литератор работал над пьесами «Без вины виноватые» и «Таланты и поклонники».

За весь период творчества А.Н. Островский написал более 50 произведений. Также он трудился над переводами зарубежной классики. Благодаря его стараниям русская публика смогла познакомиться с работами Шекспира и не только.

Театр Островского

Александр Николаевич стал основоположником русского театра в том виде, в каком его знают сейчас. Творчество Островского требовало широких реформ сцены. Благодаря его стараниями удалось создать целостную концепцию и разработать новые, простые приемы игры.

Среди принципов, которых придерживались артисты и постановщики:

- Четвертая стена, которая отделяла актеров от зрителей. Сцена становилась самостоятельным миром, что придавало убедительности действию.

- Образный язык произведений, благодаря чему артисты и режиссеры знали все о персонажах.

- Ставка на актерский ансамбль, а не на одного человека.

- Максимальное вживание в образ.

Идеи были новыми и необычными. Впрочем, нравились реформы театра далеко не всем.

Личная жизнь

А. Н. Островский был в браке всего один раз. Однако до официального венчания он сожительствовал с Агафьей Ивановной, простой мещанкой.

Женщина не обладала ни широкими познаниями, ни хорошим образованием. Но отличалась природной чуткостью и выступала первым критиком работ своего супруга. У пары родилось четверо детей, трое умерли в юные годы и лишь старший Александр пережил мать.

В 1869 женщина скончалась после 20 лет жизни с писателем. Немногим позже Островский обвенчался с актрисой Марией Бахметьевой. В браке на свет появилось двое дочерей: Мария и Любовь, и сыновья – Александр, Михаил, Сергей и Николай.

Со своей законной супругой литератор прожил до конца дней. Если верить записям того времени, браком он был вполне доволен.

Смерть драматурга

В последние годы литератор чувствовал себя плохо. Александр Островский умер в имении Щелыково 14 июня 1886 по новому стилю из-за осложнений сердечной болезни. По свидетельству врачей того времени сердце драматурга было увеличено в размерах и не могло нормально перекачивать кровь.

Похоронен Островский рядом с отцом, в селе Николо-Бережки на территории современной Костромской области (Храм Святителя Николая Чудотворца).

Интересные факты

- Александр Николаевич был основателем русского театра.

- По отцу имел дворянское происхождение. Хотя родитель получил титул аристократа уже после рождения драматурга.

- Островского связывали многочисленные знакомства с крупнейшими деятелями искусства того времени. Кроме прочих, он лично знал композиторов Римского-Корсакова и Чайковского.

- Практически каждый год литератор выпускал по пьесе.

- Не терпел критики своих произведений.

- Знал 7 иностранных языков и свободно на них изъяснялся.

- Выпустил около 50 пьес.

- Активно занимался переводами Шекспира, который был его любимым иностранным драматургом.

Пьесы

Произведения Александра Островского:

- Бедная невеста

- Бедность не порок

- Без вины виноватые

- Бесприданница

- Бешеные деньги

- Богатые невесты

- В чужом пиру похмелье

- Василиса Мелентьева

- Воевода

- Волки и овцы

- Воспитанница

- Горячее сердце

- Грех да беда на кого не живёт

- Гроза

- Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский

- Доходное место

- Женитьба Бальзаминова

- Козьма Захарьич Минин-Сухорук

- Комик XVII столетия

- Красавец мужчина

- Лес

- На бойком месте

- На всякого мудреца довольно простоты

- Не было ни гроша, да вдруг алтын

- Не в свои сани не садись

- Не всё коту масленица

- Не от мира сего

- Не сошлись характерами!

- Не так живи, как хочется

- Невольницы

- Неожиданный случай

- Поздняя любовь

- Последняя жертва

- Правда — хорошо, а счастье лучше

- Праздничный сон — до обеда

- Пучина

- Светит, да не греет

- Свои люди — сочтёмся

- Свои собаки грызутся, чужая не приставай

- Семейная картина

- Сердце не камень

- Снегурочка

- Старый друг лучше новых двух

- Таланты и поклонники

- Трудовой хлеб

- Тушино

- Тяжёлые дни

- Утро молодого человека

- Шутники